「Bentele博士、あなたは正しい!」

機械工学科 鳥山寿之

この寄稿では、ピストンからジェットへの時代を切り開いた重要な人物の一人であるドイツのMax Bentele博士の奮闘エピソードの一部を紹介する.歴史上ジェットエンジンを実用化した人物として、英国のFrank WhittleとドイツのHan von Ohainにスポットライトが当たるのであるが、Bentele博士の話もなかなか興味深いものがある.学生さんに技術者魂を感じてもらうために、メモや記憶の形で散乱していた内容を、ようやくまとめようと決心したことが執筆の動機である.

1930年代の中頃から、欧州では、大型航空機を高速かつ高高度で巡航可能とする技術への挑戦が続いていた.特にドイツでは、第一次大戦後のヴェルサイユ条約により軍用機の製造と保有に制限が設けられていたため、表向きは民間機としての開発が推進されていたのである.高速・高高度巡航には、ピストンエンジンとは別のメカニズムで吸い込み大気を圧縮する新しい圧縮機が必要であった.圧縮機にはピストンエンジンからの出力で駆動する形式と、ピストンエンジンの排気ガスでフリータービンを駆動する形式がある.前者をスーパーチャージャー、後者を排気ターボチャージャーあるいは単にターボチャージャーと呼ぶ.圧縮機の候補として、航空用ピストンエンジンにはスーパーチャージャーが適していた.その理由は、スーパーチャージャーは1930年当時に確立された技術水準で設計が可能であったためである.また、ピストンエンジンの吸い込み空気流量は相対的に小さいため、軸流よりも遠心型の圧縮機が適していた.これに対して、ターボチャージャーは新しい技術的挑戦であった.1930年代の標準的なオットーサイクルエンジンの排気ガス温度が1000℃程度であったため、ターボチャージャーを構成するタービン翼は、この排気ガス温度をまともに受けるのみならず、高い遠心応力と排気ガスのガス曲げ応力も作用する. 1930年代当時に、例えばNi鋼のTinidur やCr-Mn鋼のCromadurが開発されたが、到底この温度に耐えうる耐熱鋼ではなかったし、ましてや耐熱合金は存在しなかった.そのため、タービン翼を空冷する技術の確立が急務であった.

ドイツのHirth-Motren社(以下HM社)はその当時、(以下DVL)から製造ライセンスを得てターボチャージャーのビジネスに参入したばかりであった.HM社にはMax Bentele博士が在籍した.ドイツにおける(おそらく世界における)ターボチャージャー技術の開発はDVLのターボマシナリー研究所の博士を中心とする研究グループにより始まった.ターボチャージャーの空気力学と構造に関する研究が推進された.そのなかで、単段あるいは2段の遠心圧縮機、高速軸受け、軸流型および遠心型タービンが開発された.軸流型タービン翼は中実翼が採用された.

現在では、単結晶のNi基耐熱超合金の精密鋳造などにより、タービン翼内部には、最先端の流体力学と固体力学を屈指して設計された冷却用流路が形成されており、タービン翼は1500℃以上の燃焼ガスに耐久できる.過去20年、タービン入口温度は、毎年平均8℃の上昇を維持している.このレースは、炭化水素燃料がストイキオメトリーの燃焼温度になるまで続くのであろうか?

鋳造はおそらく機械製作法などで学習するが、金属加工の最も古典的で基本的な方法の1つである.極端に言えば、金属を溶融するだけの高温の炎、金属を溶かす「るつぼ」と溶融した金属の温度に耐えることができる鋳型があれば、複雑な金属構造を鋳造することができる.人類はこのプロセスを数千年も前から続けてきた.現在確認されている最も古い鋳物は、約6000年前のメソポタミアで作られた銅製の「カエル」であろう.ただし、私は歴史に詳しくないから、もっと古い鋳物があるかもしれないことを断っておく.実はローマ帝国時代に作られた古代ギリシャをテーマとする美しい大理石の彫刻の多くは、古代ギリシャ時代の青銅鋳物のオリジナルのコピーである.シチリア島の海で発見されたギリシャ戦士の青銅像のような、残存する数少ないオリジナル作品は、信じがたいほど洗練された加工技術レベルに到達していた.6000年以上もかかって築いてきた鋳造技術を、人類は歴史全体から見ればほんの一瞬の間に、全く異なる次元の技術へと変えてしまったのである.

話が大きく脱線してしまったので元に戻そう.

タービン翼の冷却には、ピストンエンジンの排気ガスとラム圧による冷却空気を分離して作動させる方式が採用された.この中で、遠心式のタービンは冷却が困難であることから候補から除外されていった.ターボチャージャーの最終形態として、2段の遠心圧縮機と単段の軸流タービンから構成される回転要素(ローターという)が採用された.開発されたターボチャージャーは、Junkers-Motoren社のJumo211型35?V12ピストンエンジンに搭載され実証実験が開始された.その後、HM社の開発により、遠心圧縮機の全圧比は向上し、単段の遠心圧縮機のターボチャージャーが実現した.

いよいよ、Jumo211エンジンの地上運転試験が開始された.定常状態におけるアイドルから定格出力までのピストンエンジンに対するターボチャージャーの応答と駆動は良好であった.そのため、非定常状態の加減速運転を模擬するために、フライトアイドルからフルスロットルまで急激に変化させる試験を試みた.技術者たちは、当然エンジンが大きな出力を出すであろうと大いに期待した.次の瞬間、技術者たちは互いに顔を見合わせた.何も起こらなかったのである.そのかわりに、ピストンエンジンとターボチャージャーはゆっくりと回転速度を上げて行くだけであった.今日では「ターボラグ」としてこの現象はよく知られているが、70年以上も前から技術者を悩まし続けてきたのである.原因は、ピストンエンジンの排気温度・排気圧が急激に上昇しても、タービンローターの回転を上昇させるまでにローターの回転慣性により時間がかかり、その間ピストンエンジンが数サイクル回転することが必要で、結果としてターボチャージャーに応答の遅れが生じるためである.現在では車両用ターボチャージャーの一例として、タービンローターの慣性モーメントを小さくするために、遠心タービンにセラミックスを利用するなどの対策が取られている.

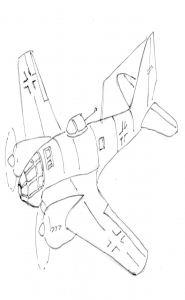

1942年のある夏の日、Stuttgartの空は澄みきっていた.その11km上空を一機のHe111爆撃機(挿絵参照)が飛行していた.He111のツインエンジンは、HM/DVLのターボチャージャー搭載型Jumo211型35?V12ピストンエンジンであった.

飛行中のエンジン計測で、ツインエンジンの内1つのターボチャージャーの回転数と圧力がわずかに低下したが、ターボチャージャーの回転系の振動レベルと軸受けの潤滑油の温度は許容範囲内であった.そのため飛行試験を直ちに中止するほどの重大なインシデントではなかった.地上での分解検査の結果、タービンディスクのちょうど直径の対角線上にある2枚のタービン翼が破損していた.この時点では、熱力学サイクル上、あるいは機械的挙動上、大きな問題がなかったため、タービン翼破損の原因は、翼の材料の問題であろうと結論付けられた.材料を悪者にすることは、この種のトラブルシュートでよくありがちな判断である.はじめの判断を誤ると状況は一層深刻化するのである.HM/DVLの技術者たちはそれを目の当たりにするのである.次の飛行実験で悲劇の幕が上がったのである.

2回目の試験では、飛行中ターボチャージャーの回転数が急激に低下し緊急着陸をすることになったのである.分解検査の結果、今度は1枚のタービン翼が破損したため、ローターの回転に不釣り合いが生じ、軸受けが焼き付いたのである.前回の2枚の破損は、ちょうど破損したタービン翼が対角上に位置したため、偶然的に回転の不釣り合いから回避できたのである.2回目以降の飛行試験でも、巡航中あるいは巡航高度への上昇中に、タービン翼の破損が発生した.DVLの開発段階では、この種の問題が発生しなかったため、HM社におけるタービン翼のライセンス生産の製造過程の問題と結論付けられた.おそらく、DVLの技術者はそう思いたかったのであろう.HM社においてタービン翼の結晶粒径、表面仕上げ、寸法公差に至るまで徹底的に調査されたが、タービン翼破損の決定的な原因は不明のままであった.事態は泥沼化していった.製造業に身を置くと、開発段階で発生しなかったトラブルを量産品で経験することはまれにあることである.どのような個人であれ、特定の企業に所属した恩恵で知りえた情報に基づく記述や見解を紹介することはモラルに反するので、ここでは立ち入らないが、重要なことは事象の本質を見抜く力がないとその場しのぎの対策となってしまうことである.

HM社はトラブルの原因解明に懸賞金を用意する羽目になった.Bentele博士は技術者の名誉よりも賞金に少し気持ちが傾いて(ユーモア混じりにそのように述べているが、実際は技術者魂に火が付いたと私は思う)、解決に挑んだのである.

Bentele博士が考えたタービン翼破損のシナリオは次のようなものであった.繰り返しになるが、オットーサイクルエンジンの排気ガス温度が1000℃程度の高温のため、ターボチャージャーは空冷の中実タービン翼である.タービン翼の冷却には、ピストンエンジンの排気ガスとラム圧による冷却空気を分離して作動させる方式を採用している.そのため、排気ガスの圧力は冷却空気の圧力よりもはるかに高い.高圧から低圧に急に変化する流れの中を、回転しているタービン翼が周期的に通過すると、圧力勾配による力は励振力となってタービン翼を攻撃するであろう.タービン翼は定常的に遠心応力と排気ガスによる曲げ応力が作用する.これに励振力による強制振動の繰り返し曲げ応力が作用すると、タービン翼は高サイクル疲労状態となり、応力の集中した局所的な個所(一般には翼の根元付近であろう)から疲労き裂が発生・伝播し、ついには破断に至るのである.

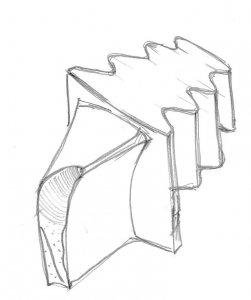

タービン翼はタービンディスクのfir treeと呼ばれる樅木(クリスマスツリー)のような形状のスロット(挿絵参照)に強硬に取り付けられている.現在でもタービンディスクとタービン翼のアセンブリーは基本的にこの構造であり、約70年前に技術が確立されていたのである.Bentele博士は、タービン翼をそれよりもかなり柔らかいもので擦ると、振動数は定かでないが、独特の音色が発生することを経験的に知っていた.Bentele博士の研究グループに2人の音楽家がいた(もちろんプロではないと思うが).一人はヴァイオリニスト、もう一人はピアニストであった.ヴァイオリンの弓でタービン翼の翼先端を弾いた.これにより、1次の曲げモードの固有振動数が求められる.次に、タービン翼の後縁を弾いた.これにより、1次の捩じりモードの固有振動数が求められる.次にピアニストの出番である.彼のとても「よい耳」(彼が絶対音感であったかは定かでないが)とピアノの音階、そしてわずかな経験から、それらの周波数を推定できた.二人の音楽家は全周54枚のタービン翼の個々の固有振動数を求め、1次の曲げモードの固有振動数は2000Hzのオーダーであることを突き止めた.これはピアノの第75-77鍵付近の音の周波数である(B6,C7,C#7、すなわち、シ、ド、レに近い.ちなみにピアノの音階は1オクターブで周波数が2倍になる.この間に黒鍵も入れると鍵盤は12個あるからピアノの音階の周波数はの等比級数で表現できる).

HM/DVLのターボチャージャー搭載型Jumo211型35?V12ピストンエンジンには2つのバージョンがあった.一つは排気ガスと冷却空気の質量流量の割合が50:50、もう一つは割合が60:40である.以下では、それぞれを、50/50と60/40のように呼ぶことにする.

次に、Bentele博士は、タービン翼は回転による引張の遠心応力の影響で見かけ上の剛性が増加することや(弦に張力を加えると振動数が増加することはよく知られていると思う)、高温の排気ガス環境下で、タービン翼材料のヤング率が低下することなどを考慮して、最終的な翼の固有振動数を推定した.また、排気ガスと冷却空気の圧力による励振力を、2つの矩形波で表現し、Fourier解析により推定した.

さらに、タービン翼の強制振動による共振状態を調べるために、周波数/速度線図を作成した.これは現在Campbell線図と呼ばれ、1924年に米国GE社の技術者であったCampbellが蒸気タービン翼の振動問題で考案したものである.Campbellの論文は米国機械学会ASMEに所蔵されている.当時Bentele博士はその存在を知らなかったようである.しかしここまでくると、個人的にはだれが線図をはじめに考案したかはあまり重要でないような気がしている.実用的で工学的な解決策を、学校で習った物理や数学に基づいて導き出すBentele博士の精神に惹かれるのである.ただ歴史上、創造者Campbellの名前が残るのは尊重すべきである.

周波数/速度線図は横軸にターボチャージャーの回転数に比例した周波数、縦軸にタービン翼の固有振動数をプロットしたものである.50/50ターボチャージャーでは、5次の調和振動数がタービンローターの最大回転数の20000rpmを越えており、それ以上の調和振動数が共振の可能性を有することが分かった.一方、60/40ターボチャージャーでは、6次以上の全ての調和振動数が、タービンローターの回転数範囲で共振の可能性を有することが判明した.技術者たちは、低次の調和振動数が共振を起こすことは容易に想像ができたが、高次の調和振動数が問題になるとは想像できなかった.そのため、Bentele博士はおとぎの国(現代風にはお花畑?)に迷い込んでしまったと、同僚から揶揄されることになったのだ.60/40ターボチャージャーの6次の調和振動数は、その最大回転数に近く、タービン翼の固有振動数を増加させれば回避できることも分かった.方法として、タービン翼のスパン(翼根から翼先端までの距離)を短くする、あるいは、スパン方向に沿ってテーパーを付けることにより共振を避けることができた.一方、50/50ターボチャージャーの7次の調和振動数は、最も危険な回転数とはかけ離れていた.Bentele博士のモデルでは説明がつかないように思われた.解決の糸口として、このターボチャージャーは巡航高度への上昇中に頻繁にタービン翼が破損したことに着目した.

Bentele博士と2名の音楽家は再び結集し、50/50ターボチャージャーの全周54枚のタービン翼の曲げモードによる固有振動数を求めた.当然、個々のタービン翼にはばらつきがあり、7次の調和振動数と共振を起こす可能性の回転数は17500-18500rpmとなった.7次の次に危険な9次の調和振動数は13300-14100rpmeであった.Bentele博士の仮説を実証する実験は佳境を迎えた.

ターボチャージャーの実験設備は、圧縮機と燃焼器を組み合わせた構成であった.すなわち、ピストンエンジンを、電動モータ駆動の圧縮機と燃焼器で置き換えたのである.圧縮機の全圧比、質量流量、および回転数を調整することにより、ピストンエンジンよりも広範囲なターボチャージャーの作動が可能になった.エンジン形態では、1つの固定された作動線上の熱力学的パラメータのみ計測できるが、この実験構成であれば、複数の作動線上の熱力学的パラメータを計測できるのである.

実験法案は以下の通りであった.

ラン#1:15500-16500rpmで1時間駆動.7次と9次の調和振動数の間での駆動のため共振は発生しない.

ラン#2:19500rpm-20500rpmの7次の調和振動数よりも高い状態で1時間駆動のため共振は発生しない.しかしながら、定格よりも高い遠心応力とガス曲げ応力が、タービン翼に作用する.

ラン#3:17500rpm-18500rpmの7次の調和振動数に一致する危険回転数で駆動する.

いよいよ実証実験は開始された.ラン#1と#2の終了後は予想通り何も起こらなかった.最後に本命のラン#3を実施した.開始から1時間後、実験現場から何も起こらなかったとの連絡が入った.おまけに、連絡には「Bentele博士、あなたは間違っている」の丁重なコメントもついていた.Bentele博士は現場に続けてくれと懇願した.懇願から6分後、現場から再度連絡が入った.「Bentele博士、あなたは正しい!」.

その後、Bentele博士は、Ohain博士とともにドイツにおける航空用ガスタービンエンジン開発に中心的な役割を演じてゆくのであるが、詳細は参考文献を参照してほしい.また機会があれば、その後のBentele博士の活躍や、米国移住後のFrank WhittleとHan von Ohainとの交流の話も紹介してみたい.

参考文献

C.B.Meher-Homji and E. Prisell, “Dr. Max Bentele ? Pioneer of the Jet Age”, Journal of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol.127, pp.231-239(2005).